“Lo humano” es, en buena parte, una herencia de esos peculiares

animales que fueron nuestros antepasados; pero quizá sea, más bien y ante todo,

un inventario de convenciones que, más o menos deliberadamente, hemos ido

implantando en nuestros intercambios. Lo humano es lo social, las reglas de

interacción que se han ido estipulando socialmente en una cultura, y que, una

vez cristalizadas, vuelven a nosotros en forma de señas de

identidad. Todos los grupos se consideran a sí mismos arquetipos de lo humano,

y a los demás se les reserva el exilio de la extrañeza.

Así, ese conjunto de pueblos

que denominamos incorrectamente esquimales se dedican entre sí el

apelativo de inuits, que significa “persona”. No son el único ejemplo de

colectivo étnico o cultural que reserva la condición humana para sí mismo.

Lo humano, pues, somos nosotros, lo que nosotros somos o creemos ser.

Aun más: lo que hemos decidido considerar que nos define. Esa definición

establece la frontera entre la normalidad y la anomalía. Lo normal es la norma,

lo predominante, lo aceptado y reconocido como aceptable. Más allá de esos

confines, incluso dentro de nuestra propia comunidad, empieza el proceloso

territorio de lo extraño: lo que ya no se admira, ni se quiere, ni se ama, ni

se toma como seña de identidad.

Siempre que se establece una frontera hay quien habita al otro lado. En

ocasiones, hay quien se adentra vertiginosamente en esas tierras ajenas. Si el

rebaño se apiña dentro del arquetipo de lo normal, la oveja descarriada es

señalada como arquetipo de lo raro. A lo raro se le rechaza y se le teme. Hay

siempre en ello (en ellos) algo amenazante para la compacta colmena de la

tribu. Se procurará mantenerlo a distancia, y es probable que se conspire para

destruirlo, como retrata René Girard en la figura del chivo expiatorio. La

osada originalidad de Nietzsche reside, precisamente, en glorificar la figura

del heterodoxo, frente a esa conspiración timorata de la manada.

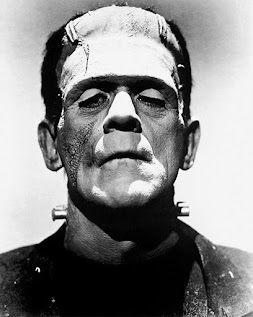

El ser excepcional es a veces considerado un héroe, pero incluso entonces

se aparece con una cierta aura de inhumano. Héroes y monstruos habitan el

territorio de lo extraño, fuera de los límites de la tribu. Quizá por eso, a

menudo, entre unos y otros apenas hay un salto. En carnaval, los locos y los

extravagantes reinaban por unos días; al final de la fiesta se les condenaba, a

veces a muerte: era el triunfo de la normalidad, la venganza oficiada contra el

monstruo, convertido en chivo expiatorio.

A los monstruos, los exiliados en la extrañeza, se les reserva el

triste privilegio de encarnar nuestras pesadillas. Unidos frente a ellos,

soñamos con destruirlos, o al menos con expulsarlos, mientras ellos sueñan casi

siempre con hallar un camino de vuelta a la tribu. Todos los monstruos sufren.

Sufren por ser monstruos, y son monstruos porque sufren. ¿Significa eso que el

sufrimiento crea monstruos? Así es, pero tal vez solo cuando se trata de un

sufrimiento monstruoso.

¿Y qué es un sufrimiento monstruoso? Un dolor primitivo, medular,

implacable, insidioso, tiránico, pegajoso como la facticidad. Un dolor que no

cesa y no deja esperanza de remedio. Un dolor que sale del ser y se convierte

en ser. Las personas pueden aguantar casi cualquier dolor, con una sola

condición: que parezca que acabará, que uno no se sienta del todo inerme a su

merced.

Ya se ha dicho de sobras que, aunque el padecimiento en sí no resulte

deseable, no todas sus consecuencias son malas. Sufrir nos despierta del

marasmo de la tibia cotidianidad, y nos obliga a ser fuertes. Sufrir, hasta un

cierto punto, es nuestro modo de ser creadores y creativos, exploradores y

conquistadores. El sufrimiento, dentro de un margen, quema las naves de

nuestras reticencias, desgarra las nostalgias y nos empuja hacia el futuro.

Podría decirse, por consiguiente, que los padecimientos llevaderos nos

hacen mejores, o nos dan la oportunidad de serlo. En cambio, el dolor

insoportable, si no nos derrota, probablemente nos hará peores. No todo lo que

no nos destruye nos hace más fuertes, y en esto Nietzsche se equivocaba: a

veces solo nos convierte en seres heridos y atormentados, humillados y

perversos. Monstruos que necesitan hacer daño para que el que se les ha

infligido parezca menos terrible.

Entonces, ¿hay que compadecer a los monstruos? Sí, pues son víctimas,

exiliados, chivos expiatorios. ¿Hay que combatirlos? A menudo, pues también son

verdugos, y si se les permite, alguien pagará, seguramente, por su destierro.

Su dolor nos interpela en las dos direcciones: la benévola, inspirada por la

empatía, y la destructora, agitada por el miedo. He aquí la ambivalencia

(monstruosa) de los monstruos.

¿Qué monstruo no nos despierta las dos tendencias enfrentadas? ¿En qué

monstruo no se despierta la tensión entre el amor y el odio a la familia, a la

tribu, a la sociedad? Seguramente, el monstruo preferiría no serlo, y vive

atormentado por esa nostalgia que, al mismo tiempo, choca con su naturaleza, a

la que tampoco puede ni quiere renunciar. El engendro de Frankenstein mata

porque sospecha que no podrá amar, pero sobre todo porque sabe que no podrá ser

amado: él, que es la criatura sublime por antonomasia, arrebatada a las zarpas

de la muerte, jamás podrá equipararse a su creador, jamás podrá dejar de ser

monstruoso. El Minotauro es tan prisionero del laberinto como de su rencor por

no poder ser admitido entre los seres libres. Unabomber, como todos los

terroristas, destruía por lo mismo, por un ansia de amar transmutada en ira al

encontrar cerradas todas las puertas.

En cambio, el carnicero Eichmann, el burócrata nazi que tan eficazmente

organizó los trenes que llevaron a cientos de miles de judíos a la cámara de

gas, nos muestra la otra cara de lo inhumano: la de la indiferencia, la de una

fría disciplina tan exenta de conciencia que en ella ni siquiera cabe el odio.

Una inquietante “banalidad del mal”, como la llamó Hannah Arendt, que nos evoca

lo que de monstruoso puede haber en el ser más prosaico, o sea, en todos

nosotros. En Eichmann no hay tensión (los psicólogos atribuyen ese rasgo a los

psicópatas), la tensión se nos despierta al contemplarlo, y quizá sea eso lo

que lo convierte en un monstruo absoluto.

Hay que defenderse, pues, de los monstruos, por más que —¿seguro que nosotros

no lo somos?— deberíamos sentir también pena por esos seres exiliados,

condenados, encerrados sin salida en su propia miseria como lo estamos todos. Y

es que la monstruosidad se contagia, prolifera como un cáncer, agitando en

muchas almas lo peor. Hay que detenerla; absorta en su propia crueldad,

prisionera de sí misma como Narciso, pocas veces le basta con el amor: ¿dejan

los terroristas de poner bombas porque alguien los ame? ¿Dejan los perversos de

conspirar contra quienes les rodean?

Misericordia para todos,

clama Comte-Sponville, y es imposible no darle la razón. Pero, ¿qué

misericordia puede profesar quien no está a salvo? Salvarse para (intentar)

salvar: primera regla de todo salvamento. Compasión y apoyo, pero sin dejar de mantenerse alerta. Como enseña la fábula, el escorpión no puede evitar comportarse como escorpión: tal vez uno pueda llegar a ser su amigo, pero mejor no ponerse al alcance de su aguijón. ¡Pobres, poderosos monstruos!

Comentarios

Publicar un comentario